ホーム > 健康アドバイス43

病気予防と医療経済効果

健康アドバイス43

「健康こそ最大の節約」と言われます。

病気になると治療費はもちろんのこと通院のための交通費、病気にあった食事、リハビリのための機器、寝具購入等何かとお金がかかることが多くなります。さらに病気治療で仕事を休むことによる収入減や家族が病気になった時は介護のための金銭的、時間的負担も大きくのしかかることになります。

また事業所にとっても、従業員の病気治療のための長期休業により労働力の補てん等の経費が必要となってくる場合も考えられます。

健康で過ごすことは家計の節約につながり、病気は、地域の活性の低下、社会全般の労働・生産性の低下につながることも考えられます。

より良い人生、より良い社会のために、病気予防について今一度考えて頂きたいと思います。

減塩による経済効果

いわゆる三大疾病といえば、悪性新生物(がん)、心疾患(狭心症、心筋梗塞など)、脳血管疾患(脳内出血、くも膜下出血、脳梗塞など)ですが、日本で最も患者数の多い疾病は何か、みなさんご存知でしょうか?

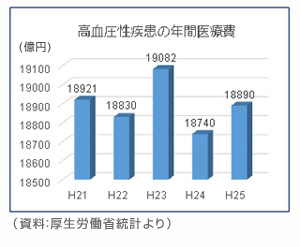

それは、高血圧性疾患です。

現在、約907万人の方が高血圧と診断され、また年間約7,000人の方がこの疾患が原因で亡くなっています。

みなさんすでにご存じだと思いますが、塩分をとり過ぎると血圧が高くなります。 塩分のとり過ぎは血液の塩分濃度を高めるように働きますが、人の体はそれを防ぐために、細胞中の水分を血液に移行させ、血液の塩分濃度が上がらないようにします。すると、血液の量が増え、心臓にかかる負担も増加し、血圧が高くなってしまいます。

厚生労働省の平成26年「国民健康・栄養調査」によると、収縮期(最高)血圧の平均値は、男性135.3mmHg、女性128.7mmHg という結果でした。

日本人の平均食塩摂取量は1日10gで、ここ10年間では減少傾向にありますが、ここから更に1日1gの減塩を心がけ、国民の平均血圧が4mmHg下がると、脳卒中による死亡が1万人、心筋梗塞による死亡が5,000人減らせるとのことです。これにより国民病とも言える高血圧性疾患の予防、ひいては財政を圧迫する医療費削減にもつながります。

日本人の平均食塩摂取量は1日10gで、ここ10年間では減少傾向にありますが、ここから更に1日1gの減塩を心がけ、国民の平均血圧が4mmHg下がると、脳卒中による死亡が1万人、心筋梗塞による死亡が5,000人減らせるとのことです。これにより国民病とも言える高血圧性疾患の予防、ひいては財政を圧迫する医療費削減にもつながります。

みなさん、まずは少しずつで結構です、減塩食生活始めてみませんか。

意外と味覚も慣れてくるものですよ。

禁煙による経済効果

喫煙により動脈硬化性疾患、肺がん等の喫煙関連がん、慢性閉塞性疾患(慢性気管支炎や肺気腫と呼ばれてきた病気の総称)、消化性潰瘍等の喫煙関連疾患のリスクが高まることはみなさんもよくご存知のことと思います。

喫煙がこれら疾患の一因となることから、たばこが関連する病気の医療費、喫煙者の早期死亡や病欠による生産性の低下、喫煙のための設備、清掃費用、たばこの不始末が原因の火災による損失、消火費用等、7兆3千億円の損失という数字がでております。この数字から、たばこによる税収入等を差し引いたとしても年間約4兆円の赤字になるとのことです。

また禁煙すると、2〜4年後には喫煙を継続した場合と比較し、虚血性心疾患(狭心症、急性心筋梗塞など)の発症・再発リスクは35%減少する等、禁煙は様々な病気のリスク低下につながります。禁煙は健康の大前提となっています。

また禁煙すると、2〜4年後には喫煙を継続した場合と比較し、虚血性心疾患(狭心症、急性心筋梗塞など)の発症・再発リスクは35%減少する等、禁煙は様々な病気のリスク低下につながります。禁煙は健康の大前提となっています。

さらに、たばこ1箱4〜500円・・・年間に換算すると10万円以上もの出費につながり、これを節約すれば家族で十分贅沢できます。家計の財布にも良い影響を与えてくれますよね。

さあ、今日から禁煙始めてみませんか。御家族の健康のためにも!

肥満対策による経済効果

OECD(経済協力開発機構)の新報告書「肥満と予防の経済学:肥満ではなく健康を」によると、OECD加盟11カ国から入手可能な肥満に関する最も詳細なデータ分析の結果、重度の肥満者は正常体重者より寿命が8〜10年短いとのことです。これは喫煙による弊害とほぼ一緒で、体重が15キロ増える毎に早期死亡リスクは約30%増加すると言われています。肥満者の生涯医療費は正常体重者より25%以上多く、肥満が亢進する

につれて急増する傾向にあります。しかし、平均余命が短いため、肥満者の生涯医療費は正常体重者より少ない(オランダの調査によれば13%少ない)が、平均すると喫煙者よりは多くなり、大半の国で総医療費の1〜3%は肥満によるものと推計されており(米国では5〜10%)、医療費は今後、肥満関連疾患の増加に伴い急増すると見られると報告されています。

また、1980年まで、肥満者の割合は10人に1人未満でしたが、その後、多くの国で肥満率は2倍から3倍に上昇しており、約半数のOECD加盟国では今や2人に1人が過体重ないし肥満になっています。

今後、有効な対策をとらないと10年以内に3人に2人以上が肥満や過重体重になると予測されています。

今後、有効な対策をとらないと10年以内に3人に2人以上が肥満や過重体重になると予測されています。

肥満が増えた原因としては、インスタント食品など高カロリー食品の摂取、労働・生活環境が変化し運動量の減少、夜型生活をする若者も増えている・・・などが考えられます。現在社会の生活習慣は昔と異なり、肥満の蔓延をまねく条件が揃っていると言われています。

ただ包括的な肥満対策を実施すれば、慢性疾患による年間死亡者数を日本では15万5000人、イタリアでは7万5000人、英国では7万人、メキシコでは5万5000人、カナダでは4万人減らせると言われています。また、肥満により引き起こされる主要な慢性疾患を予防・対策できれば、生活の質(QOL)を改善できるだけでなく、医療費の総額を約1%削減できると分析されています。

政府の肥満対策が担う役割は大きく、各国政府は食品価格に影響する農業補助金など補助制度や税制、食事ガイドラインの制定、乗用車ではなく徒歩での通勤・通学を奨励、都市環境を整備しファストフードではなく生鮮食料品を利用しやすくし、運動・スポーツ施設を増やすなどして対策をとっています。

政府の肥満対策が担う役割は大きく、各国政府は食品価格に影響する農業補助金など補助制度や税制、食事ガイドラインの制定、乗用車ではなく徒歩での通勤・通学を奨励、都市環境を整備しファストフードではなく生鮮食料品を利用しやすくし、運動・スポーツ施設を増やすなどして対策をとっています。

また子どもを対象にした取組みでは、学校給食をより健康的なメニューに変更したり、体育館などの改善、健康教育などにも取り組んでいます。

日本での肥満対策に必要なコストは国民1人あたり1,600円で済むと試算されており、これは医療費のほんの一部であり、OECD諸国が現在予防にあてている医療関連予算のわずか3%にすぎません。しかし規制や財政措置が困難である、基幹産業と対立するおそれがあるなどの理由で、十分に対策がとれていないというのが現状です。

そこで、まず、みなさん手軽に家計にやさしいウォーキング、ランニングなどから始めてみませんか。

消費カロリーより摂取カロリーが上回れば確実に身についてしまいますよ。朝晩、体重を測り、記録しておくのもいいでしょう。現実から目をそらさないで。前向きに!

つらいこと、楽しくないことをひとりですると挫折してしまいますよね。

減塩、禁煙、肥満対策仲間をみつけて挑戦してみてください。

定年後は収入が減り、年金が頼りの生活になるため、医療費での出費に不安を感じるものです。収入のある現役時代から健康維持、増進に努めていただきたいと思います。

健康管理を現役時代からスタートすれば生涯の医療費も削減でき、ゆとりのある老後を送ることも可能です。

健康こそ財産です。

健康で活動的な未来に向けスタートを切りましょう!